“嘟,嘟,嘟……”冬日里,梧州市龍圩區新地鎮訓村,村民馮冠霖開著摩托車,載著農產品駛過新建好的太平社橋,按了幾下喇叭,不時與過往的村民打招呼,臉上寫著滿滿的幸福。 幾個月前,大家還只能從不遠處的竹橋過河,連人走過都十分吃力,更別說過車輛了。“人走在竹橋上,搖搖晃晃的,只有掌握平衡的村民,才敢挑著農產品過橋。”馮冠霖無奈地回憶。 有著近2000年歷史的訓村,背靠青山、面朝上小河,河對面就是他們的田地,雖說河水養育了他們幾十代人,但也帶來了不少困擾:每年山洪暴發,都會沖毀幾座竹橋。 “盼望建一座牢固的橋,一直是村民發自內心的呼喚。”村支書馮賢文說。訓村人祖祖輩輩認為,修橋功德無量,太平社橋的建成,受益人口達2000多人,大家發自內心地感謝。 如今,長13.4米、寬4.5米,總投資33.26萬元的太平社橋矗立在上小河上,村民再也不用為出行困擾了。

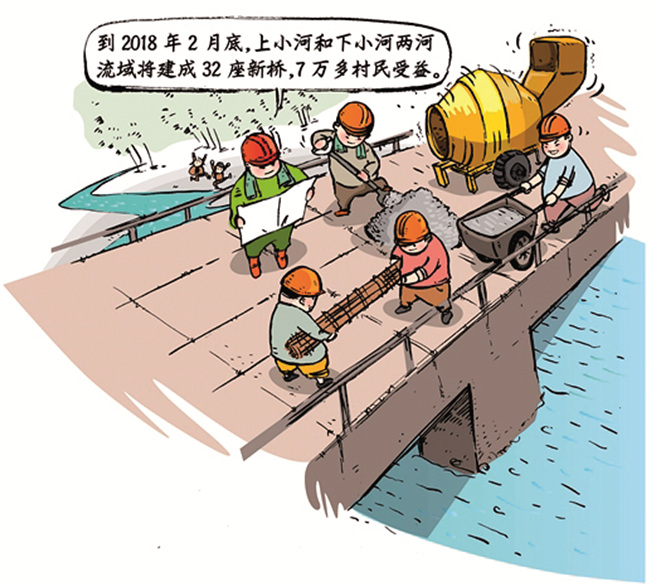

祝毅 甘伶玲 繪圖 近年來,龍圩區轄區河流發生的洪澇,還影響了該區上小河和下小河流域不少村民的出行。得益于梧州市“第一公里·橋”惠民工程的實施,去年開始,一座座新橋陸續在兩條河域開工建設。 沙石水泥在攪拌機里轟響,運送混凝土的農運車馬達隆隆作響,澆筑現場水泥振動棒發出顫音……記者在連日走訪中,村民們笑著說,就喜歡這份震耳的嘈雜。 “終于把修橋的大喜事給盼來了,孩子上學不再繞遠路,我們也不愁農副產品運不出去了,這真是連心橋!”新地鎮龍窩村村民陳秀瓊看著家門口新建的洪謀橋,道出大伙心聲。 “到2018年2月底,我們在上小河和下小河流域兩岸將建成32座新橋,惠及7萬多村民。”龍圩區“第一公里·橋”辦公室主任鐘柱海一直惦記著建設進度。目前,22座新橋已建成,余下的10座新橋將于今年2月底完工。 (廣西日報 記者 梁乾勝) |